今回の話は2024年7月に投稿する予定でしたが、色々あって2025年3月14日に出来上がったものです。「園芸日誌2025年3月14日(金)〜令和最新版!?水耕栽培の正解はコレだ!(※主観です)〜」で紹介しきれなかった水耕栽培の手法の補足としてUPします。

私は仕事や家族との時間の関係で、夜時間に庭でプランター菜園をいじる生活をしています。静かな時間に行う園芸作業もそれはそれで楽しいものですが、夜の時間だからこその困ったこと(デメリット)もあります。過去にも「夜中の園芸作業の注意点」の回でも触れましたが、大雑把に言うと「暗い(見えない)」「虫が出る」「近所迷惑(作業の音)」の3つが挙げられます。

前回は「虫が苦手な方にメリット大!水耕栽培ってこんな感じ」と題して水耕栽培のメリット・デメリットなどを紹介しました。その間も庭では夏野菜のプランター栽培も同時進行しています。しかし、水耕栽培は室内でもできる場合が少なくないため、上記の3点(暗い・虫が出る・近所迷惑)を気にしなくて済みます。そのため水耕栽培の方が快適に感じられるようになってしまい、近頃ではプランター栽培の比率を下げて、水耕栽培の数を多くしようかな、と検討する自分がいます。

私が水耕栽培を始めた理由

興味はあったけどやらなかった

私がプランター菜園と水耕栽培を始めたのは2023年の春の事でした。しかし水耕栽培に興味を持ったのは更に前の2020年春、定額給付金(10万円)が配られた時の事でした。家の中で野菜とか育てられたら食費が浮くし、何より楽しだろうなーくらいの間隔でググっていました。今でこそ水耕栽培の方法なんて私も含め色んな方が発信していますが、当時の私はどういう訳かそれらの情報にたどり着けず。さらに「水耕栽培=何かオーバーフロー水槽みたいなのを塩ビパイプ的なのでするやつ」みたいな凝ったような小難しいイメージもありました。そのため水耕栽培をするには複雑なオーバーフローシステムを自作するか、数万円する高いキットを買うしかないと思い混んでしまいその時は結局手が出ませんでした。ちなみに定額給付金の10万円は友達が経営するバーでウイスキーに変わりました(笑)

きっかけはペットのミドリフグとの別れ

そんな私にもう一度、水耕栽培を始めてみようというキッカケが訪れます。それはペットで飼っていたミドリフグが亡くなってしまった時の事でした。11年も生きたので最後の方なんかは、実は超リアルなロボットなんじゃないかな?と軽く疑うレベルでした。そのため意外と悲しくはなかったのですが、さて残った飼育用品をどうするか?処分するか有効活用するかで悩みました。

結果的に水耕栽培の計画が脳裏をよぎり、残った水槽やヒーター、水温計などを使って水耕栽培を始めてみる事になりました。

実際に試してみた4つのパターンとメリット・デメリット

ここからは実際にやってみたパターンの紹介です。

ちなみにパターン1→パターン4の順で試しています。2024年現在ではパターン4の「1本単位型」が私の中では一番やりやすく、好みと合う、という結論です。

パターン1:浮島型

やり方

水槽に養液を任意の水位で満たし、ハイドロボールの入ったザルを浮かせてる方式です。

実はYouTubeで豆苗プランターとハイドロボールを使った栽培法を発信されている方がいらして、その方の手法に無理やりミドリフグの飼育用具をぶち込んだ形となります。

ザルを浮かせているのはダイソーで買った発泡スチロールの板です。半田ゴテでくり抜いて浮き輪状にしています。2枚重ねてようやく十分な浮力が得られました。

メリット

・水切れの心配が少ない点

水槽を使うため水位の確認が簡単です。水位がわからず水切れに気が付かず枯れてしまう、という失敗は防ぎやすいです。また、そもそもの水量が何リットルも入るので、減るペースも緩やかです。

・部屋が寒くても養液を通して加温できる点

水量が多く確保できるので、溶液には熱帯魚用のヒーターを仕込むことができます。だいたい水温を28℃に自動でキープしてくれるタイプが多く、水槽の中の空気も床暖房された感じで合わせて暖められます。水耕のためにエアコンを付けっぱなしにするのは抵抗ありますが、魚用のヒーターならもう少しお手軽です。

・水位を調節することでライトと野菜との距離を調節できる点

LED栽培の場合、植物に届く光は光源からの距離でかなり大きく左右されます。強い光が必要な場合は光源に近づける。逆に光を弱めたい場合は光源から遠ざけます。野菜の背丈が低いうちは水位を高くして光に近づけ、成長するにつれて水位を下げていけば光の強さを調節できます。

今回の方法はミドリフグの飼育用具を再利用するのがある種の目的でしたので、その部分がメリットです。

デメリット

・メンテナンス性が良くない点

水量が多くなるので重いです。画像の水槽は60cm水槽というサイズで、水を半分入れるだけで数十kgの重さになります。水耕栽培では蒸発や植物への吸収で養液の成分が偏ったり、腐敗したりします。そういう時は水換えをするのですが、重いので運べません。灯油ストーブのシュポシュポなどを用意して、いったんバケツに移して捨てたり、養液を作ったりしなくてはいけません。

・藻が生えやすい点

ガラス面は中の様子が見えて面白いですが、日光や照明などの光が常に当たった状態だと藻が生えます。藻が生えると景観を損なう他、せっかくの液肥の養分が藻に吸われてしまったり、野菜の根っこにこびりついて悪影響が出たりします。水槽の外側を銀マットで覆うなどの工夫が必要です。

・水位によっては野菜の収穫が面倒

水位が低いと奥まってしまって、手が入りにくくなります。葉物野菜の収穫など細かい作業がある場合は、煩わしさを感じることがあります。

・伝染性の病気に弱い点

複数の植物同士が液肥を共有しますので、どれかが伝染性の病気にかかると水槽内に蔓延することがあります。

感想

私のようにペットが亡くなり、水槽が余っているようでしたら予算の削減になるでしょうが、これから水耕栽培を始めてみようという方にはオススメではありません。

パターン2:フラペチーノ型

やり方

スターバックスのフラペチーノを飲んだ後のカップとフタを使います。

カップには液肥を入れ、フタを上下逆さまにすると球根の栽培キットのような形になります。

フタの中心にはストローを通す大き目の穴がありますので、あらかじめ育てておいた苗をスポンジごと押し入れます。

メリット

・他の方法に比べてコストが安い点

フラペチーノのゴミを利用するので、液肥とスポンジと種以外にはコストがかかりません。

・構造がシンプルで初心者な点

主にサニーレタスやバジルなど、葉物野菜やハーブがメインになります。日当たりの良い窓辺に置いておけば、大がかりなLEDやエアレーションなど必要ありません。

・自分流にアレンジ可能な点

実際のところ、カップはなんでも大丈夫そうです。苗さえ固定できればマクドナルドやケンタッキーのドリンクカップでも生育可能です。可愛いカップでお洒落な空間づくりも可能です。

デメリット

・フラペチーノの容器はフラペチーノを買わなければいけない点

もともとフラペチーノを飲まない人にとってはそうなります。私も普段はソイラテのホットが好きです。容器目的だとけっこう高くつきますよね(笑)

ちなみに、店員さんに容器だけほしいと言ったら断られましたので、やめておいた方がいいです。

・藻が生えやすい

カップは遮光素材ではないので、多少の光が液肥に届きます。そうすると藻が生えるので、こまめに液肥を交換してあげる必要があります。

・養液が大容量の方法と比べて成長スピードが遅い気がする点

植物の成長スピードは根の量や液肥の容量に比例します。また同じ量の液肥でも、水流などで動きがあると満遍なく栄養が届き、成長が促進されます。紙コップでは液肥の容量は少なく、水流も起こせないので大量収穫を目的にした場合は不利な方法といえます。

感想

デメリットもありますが、とにかくシンプルで見た目も良いです。アパートや自室などで気軽に始めるにはちょうど良いと思いました。入門にピッタリです。

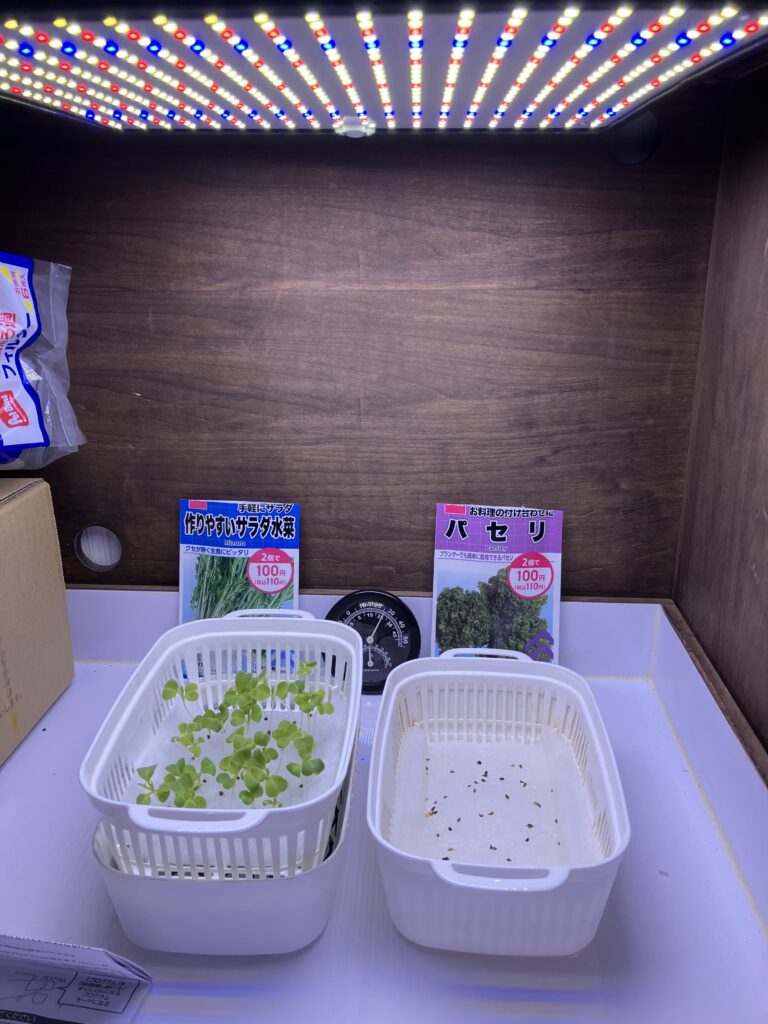

パターン3:ばらまき型

やり方

100均の豆苗プランターを使います。土の代わりにスポンジや熱帯魚のウールマットに種をまきます。

根がスポンジを突き破って伸びてきたら、ザルの下にスペーサー代わりの物を置いて、かさ増しします。写真では100均の猫除けマットをザルの下に敷いています。

メリット

・葉物野菜と相性が良い点

パラパラと種がまけて、植え替えることなくそのまま育てられます。

・初期費用が安い点

豆苗プランター、スポンジ、液肥、種のコストだけで始められます。

・終了後の片付けが楽な点

枯れたり収量が落ちたら、適当にひっぺ返して乾かしたら、ゴミ箱にポイできます。

デメリット

・スポンジの表面に藻が生える点

スポンジの表面にも液肥がある程度染み込んでいます。その状態で光を当て続ければ、藻が生えやすくなります。

・密集しすぎると収穫が面倒になる点

水菜を育てましたが、間引きをサボってそのまま生やしたらボーボーになりました。

繰り返し収穫したくてチマチマちぎっていましたが、大変でした。

感想

気軽に始められます。途中で飽きても、買ってきた豆苗を複数回収穫するという本来の用途があり、つぶしが効きます(笑)

パターン4:1株単位型

やり方

写真のように容器に穴をあけ、1株ずつスポンジに植えていきます。

メリット

・成長が早く、収量も多い点

そういう品種も育てやすいです。

・メンテナンス性が良い点

掃除がしやすいです。

・エアーレーションが必要な野菜も栽培できる

・終了後の片付けも楽である点

野菜の茎や根っこ以外のゴミがほぼ出ません。

デメリット

- 1つの容器で1〜2株だけを育てるため、面積当たりの株数と収量は低くなる場合もある

完全室内の場合は1〜2株ごとにライトが必要になる

- 穴あけなどDIY作業が必要

容器のフタにかごを仕込むための穴あけが必要です。カッターナイフも不可能ではないですが、ホールソーなどでキレイに穴を空けた方が苗のグラつきもでにくいのでおすすめ

まとめ

2024年の7月時点ではこのように考えていました。

このときの経験もあって、バーミキュライトという資材にも出会い、良さに触れる事もできました。

その結果、

「園芸日誌2025年3月14日(金)〜令和最新版!?水耕栽培の正解はコレだ!(※主観です)〜」

という改善に繋がりましたなりました。

今回の記事があなたの園芸ライフの一助になれば嬉しいです。

コメント